Le 18 août 1944, Namur, cité mosane au cœur de la Belgique, a vécu l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire. Ce jour-là, une pluie de bombes américaines s'est abattue sur la ville, laissant derrière elle des ruines, des vies brisées et une mémoire marquée à jamais. Cet article propose de revenir sur cet événement et d'explorer comment les récits familiaux et les outils généalogiques peuvent contribuer à préserver cette mémoire collective.

Un bombardement meurtrier : l'erreur qui a marqué Namur

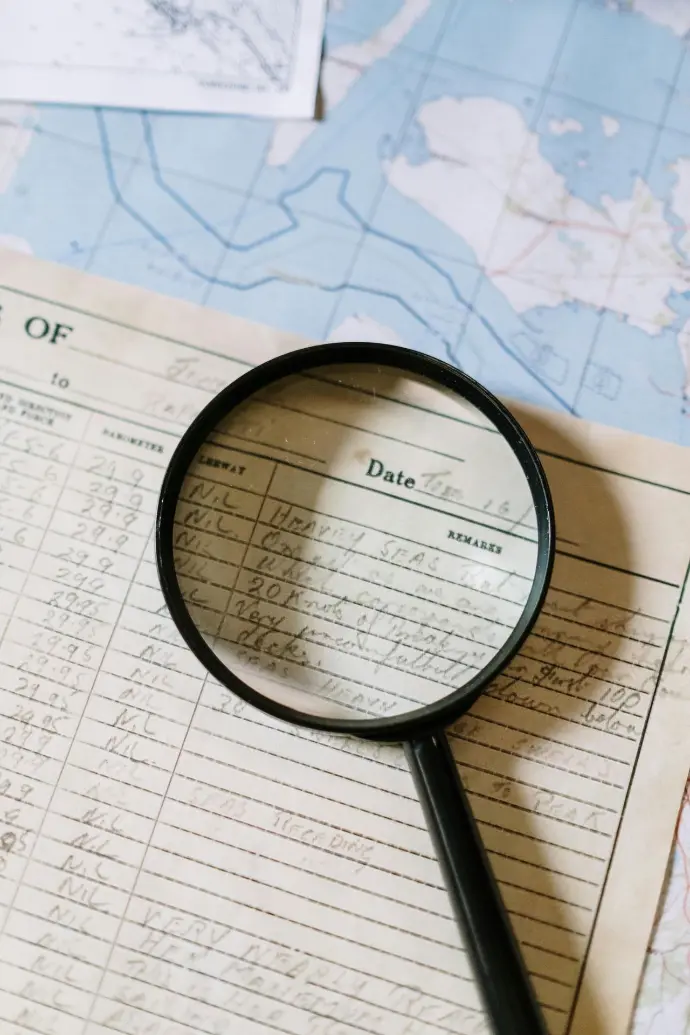

L'objectif des bombardiers américains était clair : détruire le pont ferroviaire du Luxembourg pour ralentir les troupes allemandes. Pourtant, entre 18h06 et 18h27, les 213 bombes larguées sur la ville ont manqué leur cible. Le pont est resté intact, mais Namur a été ravagée. Plus de 2000 immeubles ont été détruits ou gravement endommagés, notamment dans des rues emblématiques comme la place d'Armes et la rue Saint-Nicolas.

Le bilan humain est lourd : au moins 330 morts et plus de 600 blessés graves. Les hôpitaux débordés ne pouvaient même plus accueillir les blessés légers. Des familles entières ont été décimées, et beaucoup de survivants ont dû recommencer leur vie à zéro.

Des témoignages poignants au cœur de la mémoire

Les récits des survivants témoignent de l'horreur du moment. Danillo Buda, alors apprenti coiffeur, se souvient avoir été projeté à travers la pièce par l'impact des explosions. En se précipitant dehors pour aider les blessés, il découvre une scène apocalyptique :

J'ai vu beaucoup de morts, surtout Place d'Armes, rue de Gravière, rue Brunswick (qui n'existe plus depuis le bombardement), rue Julie Billart, place l'Ilon, rue des Brasseurs…Un véritable carnage!

D'autres témoignages évoquent des tabliers ensanglantés ou des ruines jonchées de corps sans vie.

Ces fragments d'histoire individuelle sont essentiels pour comprendre l'ampleur du drame. Ils permettent également de maintenir vivante la mémoire collective.

L'arbre généalogique comme outil mémoriel

Pour préserver ces récits et rendre hommage aux victimes, l'arbre généalogique devient un outil puissant. Il relie les générations entre elles et permet d'explorer les ramifications familiales touchées par le bombardement. Chaque branche raconte une histoire unique : celle d'une vie interrompue ou transformée par le drame.

Un projet généalogique dédié aux victimes du 18 août 1944 rassemble ces récits et archives pour offrir une vue d'ensemble sur l'impact familial et communautaire de cet événement. Ce travail permet de mettre en lumière non seulement les noms des disparus, mais aussi leurs vies avant le drame.

Transmettre la mémoire aux générations futures

La préservation de la mémoire passe également par des initiatives concrètes. À Namur, une plaque commémorative a été inaugurée rue du Beffroi pour rendre hommage aux victimes.

En parallèle, un site web interactif dédié au bombardement offre cartes, témoignages et archives pour sensibiliser le public à cette tragédie. Ces outils permettent de toucher un large public tout en impliquant les jeunes générations dans ce devoir de mémoire.

Un devoir mémoriel intergénérationnel

Le bombardement du 18 août 1944 reste une cicatrice profonde dans l'histoire namuroise. En mêlant récits individuels et explorations généalogiques, il est possible de transformer cette tragédie en un puissant outil de transmission intergénérationnelle. L'arbre mémoriel devient alors un symbole vivant du souvenir.

Pour découvrir plus en détail les histoires familiales liées à cet événement et explorer les archives généalogiques associées, vous pouvez consulter le projet dédié sur Geneanet.

Comment participer au projet ?

Si vous souhaitez contribuer à ce projet, vous pouvez rejoindre notre communauté sur Discord. Ce serveur est dédié à l'échange d'informations, à la discussion et à la collaboration entre les passionnés d'histoire locale et de généalogie.

- Qui peut participer au projet ? Toute personne passionnée par la généalogie ou l'histoire de Namur.

- Le projet est gratuit ? Oui, le projet est bénévole.

- Des compétences ? Une maîtrise de Geneanet et des archives belges (ou étrangères, le cas échéant) est fortement recommandée.

Crédit image : © Collection Marcel Wautelet / 18aout.be