L'apparition des noms de famille : une nécessité administrative

Avant le Moyen Âge, la majorité des gens ne possédaient qu'un prénom. Toutefois, avec l'augmentation de la population, il est rapidement devenu compliqué de différencier les individus. Imaginez un village où tous portent le nom de Jean ou Pierre… Pour éviter cette confusion, on a commencé à ajouter un nom supplémentaire qui décrivait une caractéristique particulière de chaque personne.

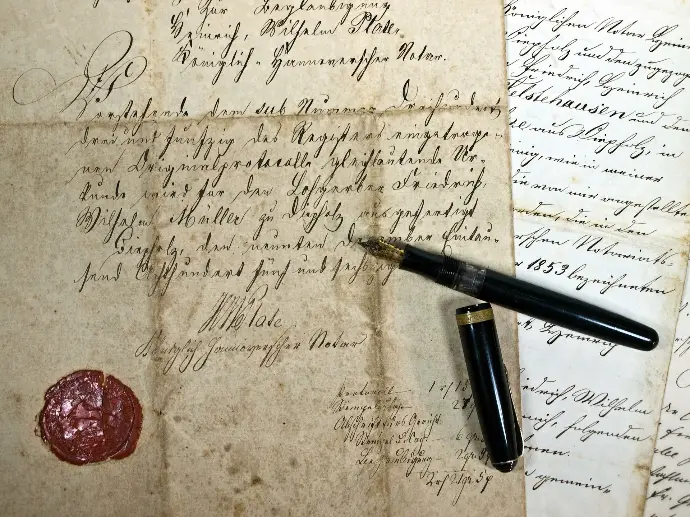

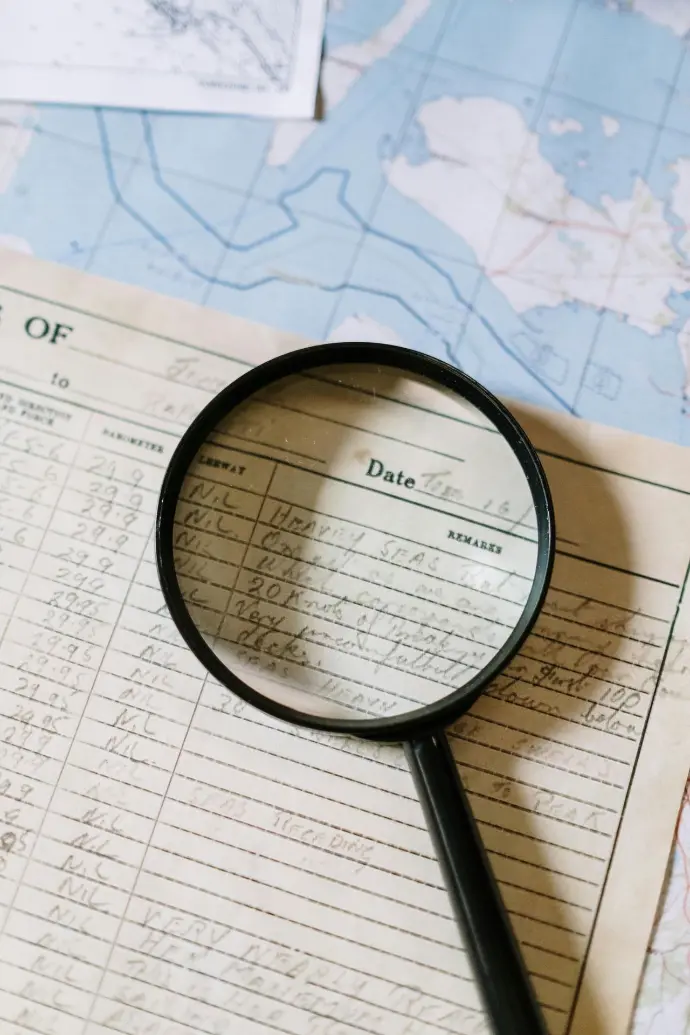

En Europe, l'obligation d’avoir un nom de famille s'est généralisée entre le XIIᵉ et le XVᵉ siècle, sous l'influence des autorités et de l'Église. En France, c'est avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 que l'on impose l'enregistrement des noms dans les registres paroissiaux.

Les grandes catégories de noms de famille

Les noms de famille en Europe trouvent généralement leur origine dans quatre principales catégories :

- Les noms de famille issus de prénoms : Ils sont courants dans de nombreuses cultures. Par exemple, en Espagne, le nom Fernández signifie « fils de Fernando », tandis qu'en Allemagne, Müller provient du métier de meunier. En Scandinavie, des noms tels que Andersson ou Johansson continuent de suivre cette tradition.

- Les noms de famille toponymiques : Ils reflètent l'origine géographique d'un individu. Des exemples comme Dubois, Van den Berg (Pays-Bas, signifiant « de la montagne ») ou Del Río (Espagne, signifiant « de la rivière ») en témoignent clairement.

- Les professions : Boulanger, Pêcheur, Forgeron, Couturier... Ces noms rappellent les activités de nos ancêtres à une époque où les métiers se transmettaient souvent au sein des familles.

- Les surnoms évocateurs : Legrand, Petit, Noir, Weiss (qui signifie « blanc » en allemand)… Ces appellations faisaient allusion à un aspect physique ou à une particularité de caractère.

Les noms de famille à travers l’Europe

Chaque culture a ses particularités. En Italie, les noms se terminent souvent par -i (Bianchi, Ferrari). En Pologne, le suffixe -ski est courant (Kowalski, Lewandowski). En Irlande et en Écosse, les préfixes Mac- ou O'- désignent une ascendance (« fils de »).

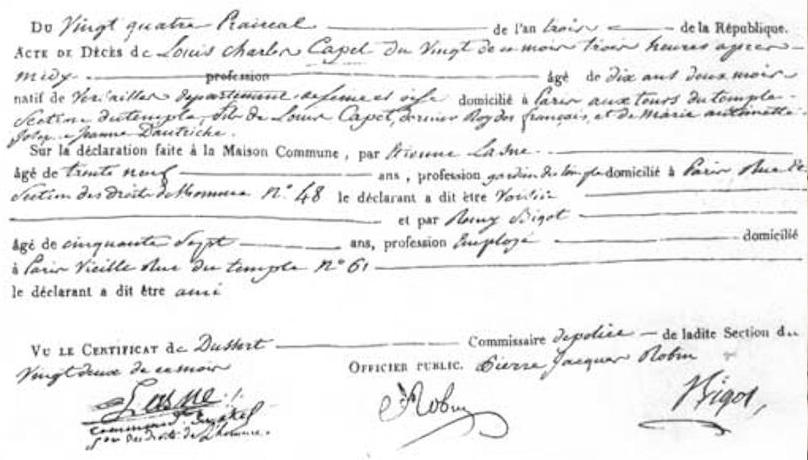

Suite à la Révolution française, bien que les titres de noblesse aient été supprimés, de nombreuses familles aristocratiques ont continué à utiliser leurs noms de famille. Toutefois, dans un climat hostile à la monarchie, certaines ont choisi d'adopter des versions abrégées ou de supprimer les particules comme "de" afin de mieux s'intégrer dans la société républicaine. Par exemple, les révolutionnaires ont désigné la famille royale sous le nom de "Capet", en référence à Hugues Capet, pour souligner une ascendance plus populaire et moins liée à l'aristocratie.

Acte de décès de Louis Charles Capet (Louis XVII)

Sous l'Empire français, le décret impérial du 20 juillet 1808, souvent appelé "décret de Bayonne", a imposé aux Juifs résidant en France l'obligation d'adopter des noms de famille et des prénoms fixes. Ce décret précisait que les noms de famille ne devaient pas être dérivés de l'Ancien Testament ni correspondre à des noms de villes, tandis que les prénoms devaient être choisis parmi ceux validés par la loi du 11 germinal an XI. Cette mesure avait pour but d'intégrer les communautés juives dans l'état civil français et de simplifier leur identification administrative.

Quand un nom de famille raconte une histoire

Les noms de famille représentent une véritable archive historique. Ils reflètent l'héritage de nos ancêtres, leurs professions, leurs origines géographiques, ou même des événements marquants de leur vie. Certains noms, qui étaient autrefois populaires, ont disparu, tandis que d'autres ont évolué au fil du temps.

Si vous portez un nom rare ou peu courant, il peut valoir la peine d’explorer son origine… et peut-être découvrir une histoire insoupçonnée derrière votre propre patronyme !

Crédit image : Deymos.HR, "100 english family names with 10 most common enlarged", Adobe Stock